~始めてのNゲージ固定レイアウト~

Nゲージ初心者の為のサイトです。蒸気機関区メインの固定レイアウトの完成を目指しています。

■KATO 2軸貨車の車間短縮と自動連結の両立

KATO 28-187車間短縮ナックルカプラーを用いてKATO2軸貨車の車間を縮めるのは、【コチラの記事】に記しました。

しかしながら車間短縮ナックルカプラーの唯一の欠点はレール上で突き当て連結(自動連結)出来ない事です。そこでその解決法を試してみました。(PCでの閲覧を推奨します。)

1、EF66前期形ナックルカプラーの加工

左からKATO製2軸貨車のカプラーポケット、

カプラーN (11-702)、

EF66前期形ナックルカプラー(Z01-0224)、

車間短縮ナックルカプラー(28-187)です。

カプラーポケットからの飛び出し量がEF66前期形カプラーと車間短縮カプラーでほとんど変わらないのが判ります。

飛び出し量は共に4mmです。

そこでEF66前期形カプラーを2軸貨車に付ければ、車間短縮と自動連結の両立が出来るのでは?と考え、やってみました。

まずつま楊枝をEF66前期形カプラーの穴に通し、

ナックルシャンクとリップシャンクを固定します。

次につま楊枝の先端の、カプラーからちょっと出ている部分を切り落とします。(下記のcut作業をしやすくする為。)

爪楊枝を持ってカプラーのお尻の2つの角を45度cutします。カプラーポケット内でカプラーのお尻が左右に振れる様にする為です。

2つの角を45度にcutし終わったら、

つま楊枝の長い側(持っていた側)を切断して完成です。

左が未加工のEF66前期形カプラー、

右が加工済みのEF66前期形カプラーです。

つま楊枝はピンの代用としてそのままにします。

スタンダードゲージで高さをチェック。

ちょっと低い様ですがとりあえずOKとします。

【追記】

上記でカプラーが若干低いので以下の様に改良してみました。カプラーのお尻を45度カットするまでは同じです。

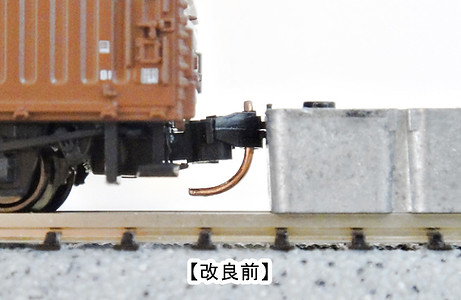

カプラーを側面から見ます。改良前ではお尻に段差があります。

この段差を柄とツライチになるまで削り、その分、上へ持ち上げてみます。

カプラーを上側に保持する為、カプラーポケットの底に台所用スポンジを敷きます。

スポンジの反発力で上へ押し上げる様にします。

隙間から見えるスポンジは黒マジックで塗っておきます。

カプラーのお尻側にもスポンジを入れ、前後方向の保持をします。これで完成です。

目論見通り、カプラーの突起を削った分、上に上がりスタンダードゲージとピッタリになりました。(左側)

改良前と比べて下さい。

当区の環境では改良前でも自然開放はほとんど無いので、多量の既存車両は改良前のままで運用し、自然開放がたまにある車両と新規導入分だけこの改良版の加工をしようと思います。

(追記ここまで)

2、車間短縮の検証

KATOワム80000に取り付けてみました。まず車間短縮の検証です。

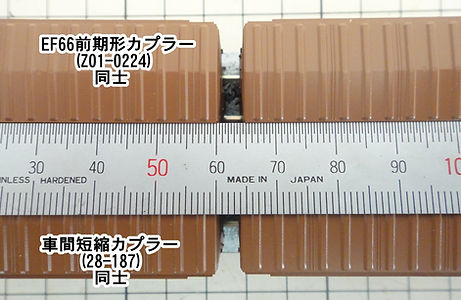

アーノルドで9mmあった車間がEF66前期形カプラー同士で4mmくらいに成りました。

上がEF66前期形カプラー(Z01-0224)同士の連結、

下が車間短縮カプラー(28-187)同士の連結です。

ほぼ同じ車間(4mm程度)です。

EF66前期形カプラーにより、車間短縮カプラーと同等の連結間隔にする事は出来ました。

3、自動連結の検証

次は自動連結(突き当て連結)の検証です。

EF66前期形カプラー同士は本来自動連結出来ますが、上記のイレギュラーな取り付け方法なので突き当てても自動連結出来ませんでした。

持ち上げての連結になります。

車間短縮カプラー同士は勿論自動連結できません。

では、EF66前期形カプラーと車間短縮カプラーはどうでしょう。

めでたく自動連結出来ましたっ!

(静止画なのでよく判りませんが。。。(笑))

4、試運転

当レイアウトの難所R282・4%勾配、4番ポイントのS字でも脱線はなく、走行性に問題はありません。

勾配区間では隣接する車両の相性(?)により自然解放がたまにありますが、編成の順番を変えたり、車両の前後を変えたりして調整しています※。

※自然開放対策として、上記【追記】の改良をしました。

5、まとめ

EF66前期形ナックルカプラー(Z01-0224)の加工により、連結間隔は車間短縮ナックルカプラー(28-187)と同等になりました(2、車間短縮の検証)。

レール上での自動連結は、EF66前期形カプラーと車間短縮カプラーの組合せで可能になりました(3、自動連結の検証)。つまりKATO製2軸貨車の車間短縮と自動連結の両立は出来る事が判りました。

当区のKATO 2軸貨車は片側に車間短縮ナックルカプラー、もう片方にEF66前期形ナックルカプラーを装着する事にしました。そして各車のカプラーの�向きを運転レイアウト上で揃える事により、常に車間短縮カプラーとEF66前期形カプラーが隣り合い、自動連結する様にしました。(下画像参照)

2軸貨車は車扱いで頻繁に編成を変えるので、やはりオンレールで自動連結できると楽チンです。

※改造は自己責任でお願い致します。

※車短…車間短縮�ナックルカプラー、EF66…EF66前期形ナックルカプラー

6、その他のカプラー(2020年9月/2022年3月追記)

その他のカプラーも試してみましたが、様々な理由で当方では不採用にしました。

車間4mmに拘らなければ下記のカプラーでも装着可です。

6-1、KATOカプラーN

2軸貨車用カプラーの選択肢としては、KATOカプラーN(11-702)が最も一般的ですが、

1)、車間短縮ナックルカプラーと突き当て連結出来ない。

2)、シャンクが長く車間が広い。

との理由で不採用としました。カプラーポケットからの突出量は5.5mmです。

EF66前期改と車間短縮カプラーは共に4mmです。

6-2、ナハフ11かもめナックルカプラー(改造)

ナハフ11かもめナックルカプラー(Z05-1376)は、お尻の突起を一部切除すれば使用出来ますが、

カプラーポケットからの突出量は5mmで、EF66前期改や車間短縮カプラーより1mm長いので不採用としました。

又、完全に突起を切除すれば同じ長さに出来ますが、引っ掛かりがなくなり位置決めや接着に難ありと判断し、やはり不採用にしました。

6-3、マグネティックナックルカプラー カプラーポケット用

マグネティックナックルカプラー カプラーポケット用(28-257)は無改造で着きますが、やはり車間が広いので不採用としました。カプラーポケットからの突出量は5.5mmです。

カプラーポケットのツメ(2mm)を1.5mm切り取り、カプラーポケットをその分セットバックすれば、計算上は突出量が4mmとなりますが、私の腕ではカプラーポケットの工作精度が上手く出せないのでやはり不採用としました。

6-4、2軸貨車用ナックルカプラーセット

2軸貨車用ナックルカプラーセット(28-259)は、上記のマグネティックナックルカプラー カプラーポケット用(28-257)とトリップピンやスプリング等の付属パーツの有無が違うだけで、カプラーとカプラーポケットは同等品です。

従って、カプラーポケットからの突出量は同じく5.5mmです。当方では不採用としました。

※発売は2022年7月とアナウンスされています。画像はマグネティックナックルカプラー カプラーポケット用のトリップピン取付け穴を画像加工で埋めた物です。

【関連記事】

■KATO車間短縮ナックルカプラー(28-187)【レビュー】

■KATO カプラーN/カプラーN JPA【初心者向けレビュー】

■KATOマグネティックナックルカプラー カプラーポケット用(28-257)【初心者向けレビュー】

2017年6月記載/2018年5月/2020年9月/2022年3月追記 (カトー・カプラー交換)

・メールアドレスは公開されません。ニックネームは公開さ�れます。