~始めてのNゲージ固定レイアウト~

Nゲージ初心者の為のサイトです。蒸気機関区メインの固定レイアウトの完成を目指しています。

■KATOボギー貨車の車間短縮と自動連結の両立

KATO製ボギー貨車の車間短縮と自動連結(レール上での突き当て連結)の両立を目的としたカプラー交換、加工方法についての記事です。(PCでの閲覧を推奨。画像クリックで拡大します。)

KATOの車間短縮ナックルカプラー(28-187)は、その名の通りボギー貨車の車間短縮をするには最適のアイテムですが、唯一の欠点として自動連結が出来ません。

国鉄時代設定の当区では車扱いで貨物レの編成換えを頻繁に行うので、自動連結出来ないのは不便でした。

苦肉の策として、片方に車間短縮ナックルカプラー、もう片方にナハフ11かもめナックルカプラー(Z05-1376) (以後、かもめナックルと呼称)を付けていましたが、やはりかもめナックルのシャンクの長さが気になります。

台車装着時、かもめナックルは車間短縮ナックルカプラーに比べ2mm長くなります。(↓下記画像参照)

左がかもめナックル、

右が車間短縮カプラーですが、車間は8mmあります。

車間短縮カプラー同士なら6mmなので2mm以上の短縮を目指します。

1、ナハフ11かもめナックルカプラーの加工

そこでかもめナックルの加工とカプラーポケットへの取付け方法の変更を試しました。

フタを外した通常のかもめナックルです。カプラーポケット端より6.5mm突き出しています。

スプリングを外してみます。

カプラーの後ろには空間があります。

この空間分、カプラーをセットバックします。

①まず、かもめナックルのピン穴に爪楊枝をさし、不要部をカットします。(カプラーポケットフタのピンの代用です。)

②かもめナックルの「足」をカットします。

右が�加工済みです。

③かもめナックル付属のカプラーポケットのフタのピン(矢印部)をカットします。右��が加工済みです。

(カブラーの位置が下がるのでピンは使えません。)

※その後フタ無しでも問題なかったので今はフタ無しにしています。この工程は必要ありません。

⑤百均の台所用スポンジを数ミリ角に切り出し、カプラーの両側面に詰め込みカプラーポケットと接着します。カプラー保持の為です。つまりスポンジで空間を埋め、カプラー側面⇔スポンジ⇔カプラーポケット側面と接着します。(カプラーポケットのアゴの部分が大きく、カプラー底面の接着面を大きく取れる場合は、スポンジは無くてもOKです。)

側面の隙間からスポンジの色が目立つ場合は黒マジックでチョンチョンと塗ります。

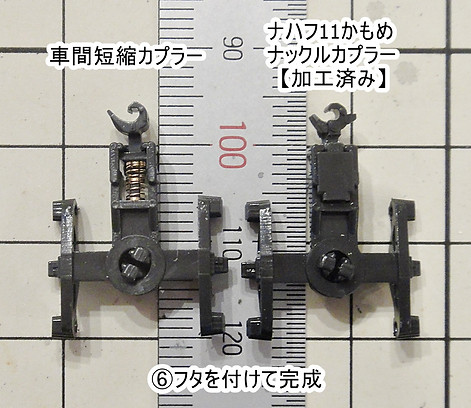

⑥ピンをカットしたカプラーポケットのフタを付けて完成です※。(ピンもスプリングもないのでフタを付ける意味があるのか疑問ですが、一応付けておきました。)

※その後フタ無しでも問題なかったので今はフタ無しにしています。

左が車間短縮カプラー、右が加工済みのかもめナックルです。

カプラーの突出量が車間短縮カプラーとほぼ同等の4.5mmになりました。通常のかもめナックルの6.5mmに比べ2mmの短縮になりました。

車輪をはめ、スタンダードゲージで高さチェックです。OKです。

もし低い場合はカプラーの下に長さ3mmx巾1.5mmx厚さ0.3mm のプラ板を挟み、カプラーポケットに接着します。

2、EF66前期形ナックルカプラーの加工【追記-2】

次にEF66前期形ナックルカプラー(Z01-0224)で試します。(以後EF66前期と呼称)

①EF66前期のお尻を破線の位置でカットします。

(左が未加工、右が加工済み)

カ�プラーを側面から見ます。

②カプラーお尻の段差をツライチになるまでデザインナイフ等でカットします。(上が未加工、下が加工済み)

EF66前期はカプラーの高さが低いので、段差分、上にあげる為です。

③プラ板で長さ3mmx巾1.5mmx厚さ0.6mmのスペーサーを作ります。スペーサーをカプラーポケットのアゴの部分にゴム系接着剤で貼り付けます。※0.6mm厚は0.3mmのプラ板を2枚重ねています。

④台車にEF66前期カプラー、スプリング、スペーサー(矢印)を組み込みました。スペーサーでカプラーの高さを上げています。スペーサーは画像では未塗装ですが、その後黒マジックで塗りました。

車間短縮カプラー(左)とEF66前期改(右)を比べます。カプラーポケットからの突出は共に約4mmです。

又、かもめナックルと違いスプリングを入れるので左右上下の首振りが効きます。

スタンダードゲージでチェックです。若干低いですがとりあえずOKとします。

尚、カプラー前部の形状が同じCSナックルカプラー(Z01-0282)でも同様の加工が出来ます。

3、車間短縮の検証

車間短縮カプラー同士の連結面です。

車間は6mmです。

車間短縮カプラーと上記加工済みのかもめナックルの連結面です。

車間は同じく6mmです。

未加工に比べ2mm車間短縮出来ました。

車間短縮カプラーと上記加工済みのEF66前期(改)の連結面です。

車間は車間短縮カプラー同士と同じ6mmです。

4、自動連結の検証

左が加工済みかもめナックル、右が車間短縮カプラーです。

レール上で自動連結出来ます。(静止画なので良く判りませんが(笑)。)

左が加工済みEF66前期、右が車間短縮カプラーです。

やはりレール上で自動連結出来ます。尚、EF66前期はかもめナックルとも自動連結出来ます。

5、試運転

かもめナックル、EF66前期、いずれも車間短縮カプラーとの連結で、R282の4%勾配、4番ポイントのS字でも脱線や自然開放はなく、走行性に問題はありませんでした。

6、まとめ

【車間短縮の実現】

かもめナックルをセットバックしてカプラーポケットに入れる事により、車間短縮カプラー同士と同じ車間6mmに出来ました。EF66前期と車間短縮カプラーとの組み合わせでも同じく6mmとなりました。

【自動連結の実現】

かもめナックル又はEF66前期と車間短縮カプラーの組み合わせによりレール上で突き当て連結が出来る様になりました。

つまり、目論見通り、KATOホギー貨車の車間短縮と自動連結の両立が出来ました。

当区のホギー貨車は片方に上記加工済みのかもめナックルorEF66前期、もう片方に車間短縮カプラーを付けました。レイアウト上で各車の向きを揃える事により常にかもめナックルorEF66前期と車間短縮カプラーが隣り合って自動連結出来る様にしました。

勿論、全てを加工済みナックルにする、という手もありますが、加工の手間がかかるので上記の様にしています。

尚、かもめナックル同士はイレギュラーな取付け方法の為、自動連結出来ません。(勿論、持ち上げての連結は出来ます。)

3種類のカプラーについてメリット・デメリットをまとめます。

それぞれ一長一短があります。

KATO2軸貨車については車間短縮カプラーとEF66前期で車間短縮と自動連結の両立を果たしていますので、これで当区のKATO貨車は全て自動連結出来るようになりました。

上記方法はカプラーポケットには一切加工をしないので、後々アーノルドに戻せる事もメリットです。逆に戻す事は一切考慮しないならば、かもめナックルの場合、スプリング用のピンを切る事で切った分だけさらに車間を詰める事が出来ます。

※改造は自己責任でお願い致します。

【追記-1】

タキ43000(8013-5/6/7, 10-1515)の台車は、2種類あるので取付けの際は注意します。

-3_JPG.jpg)

それぞれの台車に「8013F」と「8013R」の刻印(矢印)がされています。8013Rの方がカプラーポケットがより外側についています(点線に注目)。

-4_JPG.jpg)

手ブレーキハンドルが無い側が8013F、有る側が8013Rです。

台車位置の違い(点線に注目)により、カプラーポケットアームの長さが作り分けされ��ています。逆に付けない様、注意して下さい。

2017年9月記載/2018年8月/2019年3月/2020年5月追記(カトー・カプラー交換)

メールアドレスは公開されません。ニックネームは公開されます。